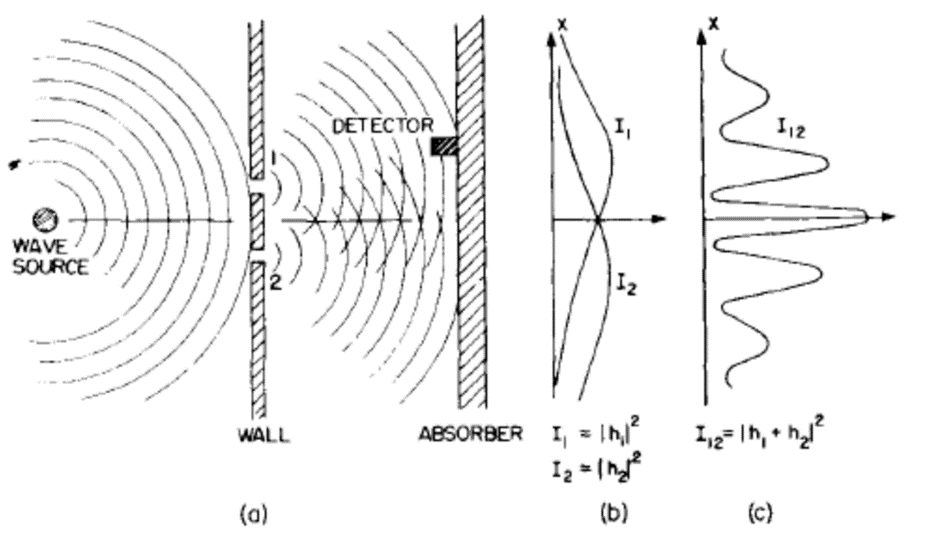

In einem anderen Rätsel musste man entweder Kugeln oder Wasser verwenden, um die Anzahl der Schlitze in einem bestimmten Kasten zu bestimmen. Es hätte auffallen müssen, dass die Interaktion mit den Schlitzen bei Wasserwellen anders funktioniert als bei normalen Kugeln. Die normale Streuung mit Kugeln ist mehr oder weniger bekannt und verhält sich so, wie man es aus dem täglichen Leben erwarten könnte. Wellen hingegen sind weit weniger vertraut und verhalten sich manchmal kontraintuitiv. Trotzdem kann man sie einigermaßen verstehen. Der Grund, warum beide verwendet wurden, ist, dass sich die kleinsten Teilchen, wie Photonen oder Elektronen, je nach Situation wie beide verhalten. Wie bereits beim Beugungsgitter erläutert, verhält sich das Licht, wenn es auf diese Spaltöffnungen trifft, normalerweise wie eine Welle. Daher glaubte man lange Zeit, dass Licht eine Welle ist. Ursprünglich gab es sogar eine Debatte darüber, ob Licht ein Teilchen oder eine Welle ist, wobei prominente Wissenschaftler wie Isaac Newton glaubten, dass es ein Teilchen ist, während Christiaan Huygens ein Verfechter der Wellentheorie war. Als die Doppelspaltinterferenz von Thomas Young genauer untersucht wurde, schien sich die Wellennatur zu bestätigen, zumal die Ausbreitung des Lichts, wie sie durch die Maxwellschen Gleichungen beschrieben wird, die Wellengleichung erfüllt. Doch andere Experimente ließen erneut Zweifel an diesen Erkenntnissen aufkommen. Es gab mehrere Entdeckungen, die erneut darauf hindeuteten, dass Licht diskret ist (auch als Teilchen bezeichnet). Die wichtigsten waren die von Max Planck entdeckte Schwarzkörperstrahlung und der von Albert Einstein entdeckte photoelektrische Effekt. Bei beiden schienen Photonen diskrete Effekte zu haben. Schließlich schien auch der Doppelspalt nicht mehr ganz so entscheidend zu sein. Man fand heraus, dass, wenn man an jedem Spalt einen Detektor anbringt, um zu messen, wo ein Photon durchläuft, das Muster plötzlich einem Muster ähnelt, das man von Teilchen, wie Kugeln, erwarten würde, die sich mit einer breiten Winkelverteilung bewegen.

(source: Feynman lectures)

Aufgrund dieser Entdeckungen wurde die Debatte neu entfacht. Erst in den 1920er Jahren wurden die beiden Modelle durch die Quantenmechanik vereinheitlicht. Seitdem ist der Teilchen-Wellen-Dualismus das beste Modell. Ursprünglich wurde von Louis de Broglie vorgeschlagen, dass Photonen als Wellenpakete betrachtet werden können, die unter bestimmten Umständen sowohl Wellen- als auch Teilchenverhalten beschreiben können. Die Schrödinger-Gleichungen boten später einen mathematischen Rahmen, um dieses Phänomen genauer zu beschreiben.